This Post is under 澤山咸

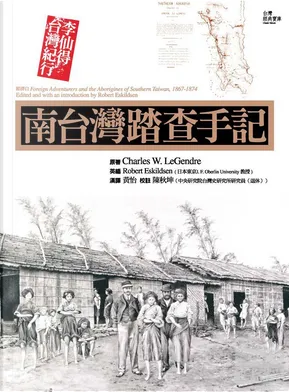

(南台灣踏查手記-李仙得台灣紀行)

去年秋天某日在茄萣圖書館看到書展,其中有一本《南台灣踏查手記-李仙得台灣紀行》頗對我脾胃,借回來看之後,老婆又說她有一本《尋找湯姆生》可以借我看(尋找約翰湯姆生當年相片在哪裡拍的這件事,在之前黃湯姆的地圖控講座我已經略有耳聞)。

看完《南台灣踏查手記-李仙得台灣紀行》之後,因為書內頁有出版社相關系列叢書,於是我又一口氣把它們借回來,包括:海關與洋行員-必麒麟的《歷險福爾摩沙-回憶在滿大人、海賊與「獵頭番」間的激盪歲月》、南部傳教士-甘為霖的《素描福爾摩沙:甘為霖台灣筆記》、北部傳教士-馬偕的《福爾摩沙紀事-馬偕台灣回憶錄》、博物學與探險家-《史蒂瑞的福爾摩沙及其住民》。他們之中有一個奇妙的共同點(共時性?或稱有意義的偶然),就是出現在台灣的時期有或多或少的重疊,因此對同一件事情可以看到不同人的觀點描述。

尤其是史蒂瑞來台期間(1873~1874)分別與台南的甘為霖和淡水的馬偕一起去探訪了許多原住民部落留下生動的描述,讓我們可以一窺當時台灣各族群的生活樣貌。但是我在看史蒂瑞這本書時,卻完全不記得在兩年前已經讀過《紅毛探親記-1870年代福爾摩沙縱走探險行》,其PartI就是史蒂瑞的行腳台灣。有可能是《史蒂瑞的福爾摩沙及其住民》是史蒂瑞以第一人稱撰寫的遊記之故。

(歷險福爾摩沙-回憶在滿大人、海賊與「獵頭番」間的激盪歲月 by 必麒麟)

李仙得與必麒麟曾在羅發號事件後續處理中有過交會。在《南台灣踏查手記-李仙得台灣紀行》末有篇《Is Aboriginal Formosa a part of the Chineses Empire?》頗受到當時日本政府的重視,咸信是日本藉由牡丹社事件覬覦台灣的幕後推手。

其實當時認為台灣終將被列強所佔(尤其最有可能是日本)的不只李仙得,連必麒麟與史蒂瑞書中也都陳述同樣的看法;而身為傳教士的馬偕與甘為霖則因為盡量不干預政治而未做此方面的預測,不過在書中他們都認為或許外國人在台灣的宣教,在日本的殖民統治下將會比在腐敗的滿清吏治下要來得順利。

讀必麒麟的書,算是對清末樟腦戰爭開始有了些許認識。了解越多就會越想去質問今人自劃的「樟之細路」路線與清末這一頁樟腦開拓史之間有多少人文歷史間的連結?

關於必麒麟的趣事一則,有一回必麒麟與台灣船員(或有參雜漢人與平埔族)在海上遭遇大風雨,船快要翻了,連船員都放棄掙扎,只能跟各自的神明祈求禱告,但台灣船員所祈禱的神明都沒來救他們,最後換必麒麟跟他的上帝(還是耶穌?)禱告,竟然最後就平安過關了。現在我們當然就會猜測是不是輪到必麒麟時其實已經正好快脫離低氣壓暴風圈了。

(素描福爾摩沙:甘為霖台灣筆記)

關於甘為霖與必麒麟的交集,在甘為霖的書中提到了基督教引進埔里社的因緣:「必麒麟先生,這位打狗某商行的商務代表,約兩年前曾到過大社,在那裏待了幾天。他向大社的幾個病人提及,台灣府有一位外籍醫師(馬雅各)醫術高明,而且樂於幫助別人。不久,就有一群長途跋涉的陌生人來到我們醫院門口,尋求協助…。」

甘為霖在台灣傳教時間長達46年橫跨了清末與日治初期(1871至1917年),因此也見證了那個年代生活方式的變遷,書中提到的「手押台車道」我特別有興趣,日治時期以至國民政府來台初期的地圖上都還能看到手押台車道路線。後來這些路線有大部分都轉為跨縣市的省道。

當時甘為霖等南部傳教士從台南府城經左鎮崗仔林到內門木柵的路線與現今182市道截然不同,有待研究現今這條路線是否還存在。

(福爾摩沙紀事-馬偕台灣回憶錄)

在馬偕回憶錄中有一段在描寫清法戰爭與劉銘傳事蹟,馬偕曾感嘆像劉銘傳這樣勇於任事的官員如果在台灣待久一點,台灣未必會落入日本之手;不過丘逢甲曾說,宰相有權能割地,孤臣無力可回天,此恨或許無關風與月。馬偕也敘述了清法戰爭期間,當時在淡水外國人的處境,以及法軍與清軍的攻防都頗值得對歷史興趣者參考。

還有一件趣事特別值得一說,有一次甘為霖北上去拜訪北部的教會之後,與馬偕同行南下傳教,這兩個跟蘇格蘭有淵源的人發覺途中,竟然大部分時間都用台語交談,不禁啞然失笑。

相對於有目的性的傳教士,史蒂瑞則是以比較超然的博物學家觀點來看福爾摩沙的一切,包括他認為在那個年代基督教宣教之所以成功以及未來並不全然樂觀的展望。以下是他對馬偕的觀察:

我與馬偕先生相處期間,對於他善於激發身旁學生的熱誠與激情的能力,感到十分驚訝。我認為馬偕先生的這項能力,至少有一部分得歸功於他那與生俱來的性格,這一性格與美國的基本精神不謀而合:在上帝之前,人人生而平等;所有的人類都是兄弟姊妹;以及由這些精神所孕育而出的,平等地對待所有人的生活習慣。馬偕先生對待漢人的方式,似乎比歐洲傳教士友好、坦率得多。歐洲的傳教士雖然相信人類靈魂的價值,但因為本身懷有高低貴賤的概念,所以在與福爾摩沙的住民相處時,一舉一動都會不自覺地流露出,他們是在跟一個較低等的民族打交道的感覺。我這樣說或許太過於強調兩者的差異了,但我認為,這真的是一個值得所有傳道人員深思熟慮的最重要議題:究竟傳教人員在與傳教區內人民相處時,是要表現得像是在執行一項令人不快的任務呢?還是要徹底拋棄自身的社會地位,放下身段與傳教區人民站在一起,以博得他們較為堅定的認同與愛呢?

以上的觀察在其他宗教事業似乎都能適用。傳教人員是否太過於重視宗教的「形式」而忽略了眾生平等?但若眾生真的平等,又何須自認高人一等的宗教家去救渡?這或許可稱之為「傳教者悖論」。

(福爾摩沙及其住民 by 史蒂瑞)

史蒂瑞在1873~1874在台灣停留約半年,他的旅台手稿(Formosa and Its Inhabitants),直到百年後才意外被發現,在台灣出版成為此書。書中記錄了當時台灣族群的生活、交通,並以羅馬拼音記錄了逐漸消失的原住民語言,收集了29件新港文書,與許多台灣特有的動植物和原住民器物。他認為中文方塊字將阻礙西方科學進入中國;而且中國從上到下食古不化,所謂讀書人只是熟讀四書五經罷了,而這些經書(主要是儒家思想)只是用禮教來約束人民,別無作用。

他已觀察到當時基督教在台灣的傳教似乎開始退燒。一開始傳教士還能用醫術來緩解當時衛生環境不佳所造成的一般台灣平民的痛苦,尤以被漢人與高山原住民夾擊的平埔族最多。但史蒂瑞觀察當基督教畢竟只是精神食糧,並不能解除當時平埔族所受遭受的漢人帶來的壓迫時,有許多人就退信了。

另外對於那個時代官道或大路,從史蒂瑞的觀察,或許我們可以不必對當時的古道期待太高(也就是連官道都可能沒有明確的路線,何況是翻山越嶺的農路或獵徑或姻親之路?)

因為福爾摩沙缺乏一套規劃與執行公共建設的制度,所以我們在島上看不到公家興建的道路。如果我們行走在較大城鎮外的小徑,起初的一、兩英里路,還會簡單地鋪個石板,然後在這段鋪石小徑的盡頭,我們通常可以看見一塊豎碑,用來說明這條路是由哪位善心人士出資鋪設的,好讓過路人可以知道這些老爺的公益精神。接下來的小徑就沒有鋪石了,旅人必須在田野之間穿梭,僅僅有個概略的方向,通常腳下的路徑是沿著劃分田地的田埂前進,根本沒有指示標誌可以告訴我們,現在究竟所在何處。這些小徑的形成,似乎是由往來旅客的人數、力量和需要所踩踏出來的,好像跟旅客所擁有的通行權無關。

由於那個年代來台的傳教士或是探險家都是見多識廣之人,他們對台灣的觀察雖然也有部分基於本國的立場,但比較能從「上帝的視角」看這塊島嶼上的種族、風俗民情。其一,關於台灣是否為南島語系的發源地(還是分布的最北端?),不妨去想想黑潮流向與當時不斷發生在台灣南部的船難。其二,現今島內人口的主要來源是奸詐卑鄙的漢人,還是不斷被漢人壓迫往內遷的原住民?這一系列19世紀中葉的在台外國人也有其觀察與論點。